田熠 | 西安外国语大学2022级博士研究生

李杰 | 西安外国语大学艺术学院教授、院长

本文刊载于《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》2025年第3期,为国家艺术基金2024年度人才培训项目《新时代对外文艺交流组织实施人才培训》阶段性成果。

[摘要]随着全球现代化的发展,“中国形象”逐渐走出国门。文章立足于社会科学与艺术学的交汇点,深入探讨“中国形象”塑造过程中内外部反馈机制的运作。通过分析艺术作品中所反映的“中国形象”,揭示了其背后的多维度意蕴。研究了艺术作品内部的政治、经济和社会学内涵,以把握其对中国形象构建的内在逻辑;在外部研究维度,融合了人类学与东方学的理论框架,探讨了国际社会如何解读与塑造“中国形象”。在世界政治环境发生大变革之后,文章尝试通过艺术学这一新的视角对人类生活的环境——即社会——进行研究,为“中国形象”的全球化传播与认同提供了新的思考维度与理论支撑。从“去中心化”的视角出发,文章深入剖析了全球中心多元化背景下中国形象的演变。通过融合潘诺夫斯基的图像学理论、萨义德的东方学观念、马克思·韦伯的“世界的祛魅”哲学概念,以及于尔根·奥斯特哈默在《亚洲的去魔化》中的洞见,文章旨在从外部世界的视角,重新审视并剖析艺术作品中中国形象的构建过程。

[关键词]中国形象;去中心化;民族主义;东方学;现代化

“去中心化”(decentration),亦可译作“脱中心性”或“去自我中心化”,是让·皮亚杰(Jean Piaget)认知发展理论中的一个术语。该术语描述了个体在区分主体与客体的同时,协调自我内部以及自我与外部环境之间关系的过程。个体逐步学会辨识主体与客体,认识到自我存在,并努力确定自我在世界中的定位,从而在自我与世界、自我与他人之间构建起相互关联。那么同样,从社会发展的视角来看,皮亚杰的去中心化这一术语为研究中国形象如何在时代变迁的背景下形成广泛的“认知框架”变革提供了重要启示。

在欧洲中心论逐渐瓦解后,在对客观世界的研究中,随着主体对客体相互作用的深入和认知机能的不断平衡,及对认识结构的不断完善,个体从以自我为中心的状态中解除出来,这被皮亚杰称之为“去中心化”。由于世界中心被分散,所以“去中心化”的针对“中国形象”的研究就显得尤为重要。

社会科学的发展是推动区域研究的重要方法论,对于非西方地区的“去中心化”研究日趋成熟,所以在本尼迪克特·安德森(Benedict Richard O'Gorman Anderson)的《想象的共同体:民族主义的起源与散布》(Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism)中,对于民族思想的形成有了新的认知,“民族”成为了一种以情感为主的“阶级意识形态”,成为除地区等客观因素之外的重要辨别方式。对非西方地区的研究大部分集中在中东、近东和亚洲地区,在不同的文化认知下,对中西的认识开始发生变化。在爱德华·萨义德(Edward Said)的《东方学》(Orientalism)中,指出对“东方”研究中的不平等性,东方和西方一直处于支配和被支配的关系中。在于尔根·奥斯特哈(Jürgen Osterhammel)的《亚洲的去魔化:18世纪的欧洲与亚洲帝国》(Die Entzauberung Asiens: Europa und die asiatischen Reiche im 18)中,西方和亚洲“赋魅”和“祛魅”在不断的交替进行着,这就是认知由不全到成熟的标志性转变。去中心化的世界观的形成,使得学者们对各个地区和各门学科的研究逐渐深入,认知的成熟和转变决定着民族意识形态的形状,也就决定了地区和民族的发展。

中国形象一直以来都在西方绘画中占据着特殊的地位。从早期的浪漫化到后来的深入研究,中国作为一个文化和地域的象征,一直在西方艺术中扮演着不同的角色。安德森、萨义德和奥斯特哈等社会科学家的研究提供了深刻的理解,对中国形象的认知也在不断演化。

一、“去中心化”世界观产生的客观因素——1945年之后的社会科学

在伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的《开放社会科学: 重建社会科学报告书》(Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences)中提到,“1945年以后出现的三个新的发展动向深刻地影响了前一百年所形成的社会科学结构。”[1]社会科学内部的分化和发展离不开外部因素的影响。首先是世界政治结构的变化。在第二次世界大战后世界格局发生了巨大的变化,美国的日渐强大,以及非欧洲地区民族的独立,彻底将欧洲中心论瓦解。第二,从社会学的角度来看,经济的飞速发展和人口猛增,拓宽了人们的生活范围,也使人们的生活水平发生了质的飞跃。第三,受前两个变化的影响,人们更加重视人们所生活的社会问题,随之涌现了大量专业的社会科学家。这三个一环扣一环的新变化成为推动社会科学发展的必要因素,也让社会科学面临一个新的挑战。

在19世纪后期,社会科学的学科体系形成了三个方向:对于现代世界和非现代世界的研究;对于历史和现在和研究;对普遍规律下的经济学、政治学、社会学研究。

社会科学的研究变得更加综合,他将各个学科进行融合。1945年以后的最引人注目的学术创新便是出现了一个称为地区研究的领域,它是一个新的制度性范畴,用于把多方面的学术工作集合在一起。[2]暂且不说学科之间的相互促进会带来什么样的学术价值,他更大程度上突破了一种历史局限:对社会科学知识所作的鲜明的制度性区分具有相当大的人为性。[3]

随着社会的不断发展,思想不断完善,语言成为新的打破历史的工具。但语言表达也带有双面性,一方面促进世界的融合,另一方面成为打破世界精神的一把利剑。在历史发展过程中,语言权力对社会的影响反复成为哲学家和社会学家们讨论的议题。

绘画语言也是语言权力践行的一种方式,艺术的传播中观看世界的方式也发生了改变。从13世纪已经开始出现苗头,随着科学的发展,文艺复兴首先在思想上打破了宗教神学的桎梏。科学的发展可以分为“人文科学”和“社会科学”,人文科学的发展带动了社会科学的进步,社会科学又反哺了人文科学,这一点在艺术学科中表现的淋漓尽致。文艺复兴运动的发展“以复古为解放”成为学术“现代化”进程的一块敲门砖,然而此时“社会科学”的发展全力模仿“自然科学”,以科学的方式呈现人来社会现代化的成果,虽然在后期更正了此道路,但是在当时看来,社会科学和自然科学对于社会现代化转变都发挥了积极的作用。

二、他者的审视——中国形象的现代演绎

在不同的文化认知下,对于中西的认识开始发生变化。萨义德在《东方学》中,指出西方对所谓的“东方”并没有进行如实的表述,表述者受到其本身的语言系统、文化教育、生存的机构和政治氛围制约,其表述必然存在一定的偏差。于尔根·奥斯特哈默在《亚洲的去魔化》中,对萨义德提出目前西方对于东方认识不够真切,对于“东方”的认识实际上是由“西方”的立场决定的。

爱德华·萨义德(Edward Said)是20世纪最有影响力的文化批评家之一,他在其著作《东方学》中强调了东方学的核心问题,即对东方世界的刻板印象、文化偏见和权力关系的批判性分析。萨义德在《东方学》中指出,目前西方对东方的研究存在着明显的偏差。“东方”指的是欧洲所谓的近东和中东地区,也就是从地中海东岸到太平洋的“东方”地区。在对东方的研究中,站在高地的西方对“东方”的研究更多的是将“东方”作为对作为西方的附属和养料来进行。东方西方之地域区分,强弱优劣之力量层级,已完成的工作的范围,赋予东方的独特特征:所有这些都证明了东方和西方之间强行的想像性和地域性区分的存在。[4]

萨义德认为现代东方学的发展离不开西方帝国主义和殖民主义的入侵。西方视角下的东方学研究成为社会科学的一个专业,以语言学为基础,旨在对东方进行模糊概括的学科,并把对东方学分为显性和隐形两个部分。显性的东方学指的是对东方社会、语言、文学和历史进行的确切表述;而隐形东方学指的是思维方式和话语结构层面上的东方学。

萨在《东方学》中表明,目前对东方学意识形态特点和结构的研究中带有明显的西方偏见。在对“东方学”的研究中,大部分将其只作为研究对象,而非独立的意识形态,就如同安德森在《想象的共同体》中提出“民族”具有独立的意识形态,其民族意识并非只是由客观的地理、环境决定的。东方学作为一门研究知识和言论的学科,他的发生发展和东方具有的意识形态和社会力量有着密切的联系,东方学作为一种社会意识形态的映射,其本身和文化、宗教、文学、政治是分不开的。同时批评在西方视角下的“东方学”研究有着被西方“文化霸权”和政治支配的不合理性。

对于西方资本家们来说,“东方”意味着资源和市场,这一认知从马可波罗的《东方见闻录》中可以得知,最初呈现在西方人的印象中就是“黄金之国”,这也在一定程度上影响了西方对“东方”研究的方向。

十八世纪之前,东方学研究学者们眼中的“东方”往往具有以下几个特点:首先,东方学的研究都带有西方的印记;第二,西方学者们在阐述过程中带有较强的主观意愿,他们阐明了作者对东方可能和应该是什么的想法;第三,东方形象并不完全真实;第四,它主要为西方学者们研究东方学提供了需要;第五,这样的东方学研究受阐述者本人自身情况影响极大;最后,东方学的出现是当时期文化、职业、民族、经济、政治的产物。

萨伊德从“东方”定义的相对性出发,探讨“东方学”研究本身的主观性。在萨伊德看来,“东方学”不仅指学术研究上的领域,它的存在受各种势力的限制:东方学作为一种表象,在历史的发展过程中不断的建构和更新自身,而且对“东方”这一地区的感知越来越敏感。东方学家们将东方的印象、知识和观察来表现西方社会的特色,这本质上就是一种认知的偏差,归根结底这样的“东方学”还是对“西方”的研究。

萨采用知识社会学的方法,研究东方学作为一门学科背后的社会力量。在十四到十八世纪期间的东方学研究相对较为松散,但是到了十九世纪之后东方学得到了系统化的发展:首先在地域范围上,“东方”这个概念超脱了古代的基督教和犹太教的范畴,从原来的伊斯兰地区和近东转变为包含印度、中国、日本等地;第二,历史学和人类学的加入,研究者们可以对东西方的过去、现在和未来进行探讨;第三,东方学研究者们改变了研究的态度,不再将东方作西方研究的附属品,而是将其作为一个社会——文化有机体,强调他们的内在一致性和合理性;最后,十八世纪之后诸如人种学、物种分类学等学科种类的增加也为东方学的研究提供了方法论,成为“区分”东、西方的方法论。

在当代全球化的世界中,不同文化之间的交流和相互影响变得越来越频繁,这种文化交融也深刻地体现在西方绘画中对中国形象的表现上。

萨义德的东方学理论强调文化表象与权力关系之间的紧密联系。在西方绘画中,中国形象常常被塑造成一种特定的方式,反映了当时的政治和社会背景。例如,19世纪的东方主义运动在某种程度上是一种文化“表象”,强调了西方对东方的探索和支配。例如画家如欧仁·德拉克洛瓦和让-莱昂·热齐库尔开始以东方为题材创作作品,其中不乏中国元素,他们都强调了东方神秘和浪漫的一面,将中国视为一片令人向往的土地。

后殖民主义理论认为文化表象是对被殖民地区的形象的建构。在西方绘画中,中国形象通常是被构建出来的,反映了西方对中国的主导地位。这种视角强调了西方绘画中中国形象的政治性和权力动态。

萨义德还强调文化混杂和反抗的可能性。虽然西方绘画中的中国形象常常受到文化定型的限制,但一些艺术家也试图打破刻板印象,展现更多真实的中国文化。

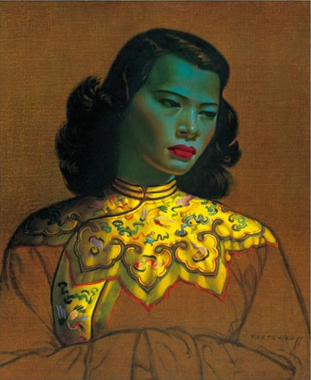

在东方学的视角下,南非乌克兰画家弗拉基米尔·特列奇科夫(Vladimir Tretchikoff)《中国美人,绿色女士》(“Chinese Girl.The Green Lady”)(如图1)通过东方学的视角分析作品中体现的文化表象与权力关系、后殖民主义视角以及文化混杂与反抗等元素。

《中国美人》是一幅由弗拉基米尔·特列奇科夫创作的肖像画,画中的主题是一位年轻的中国女性。她的形象具有中国特征,包括黑色的直发、深邃的眼睛和传统的服饰。画面背景是鲜艳的红色,与中国传统文化中的吉祥色彩相呼应。

在《中国美人》中,艺术家通过对中国女性的细致描绘,呈现了中国文化的特点。中国女性的形象被塑造得优美而神秘,这反映了中国文化在西方的视角中常常被赋予的神秘和吸引力,这种表象巩固了东方文化在西方的权力关系,同时也反映了对中国文化的浪漫化。

从后殖民主义的视角来看,作品中的中国女性形象并不仅仅是一种刻板印象。画中女性的面部特征虽然符合中国特征,但她的眼神似乎带有自主性和坚定,这种视角也是对中国文化的多样性和复杂性的暗示,对西方单一的文化表象进行挑战。

画中的背景色调也是值得注意的。红色在中国文化中具有吉祥和幸福的象征意义,但这一色调也可以被解读为对中国文化的浪漫化和理想化,使带有很强的后殖民主义色彩,文化不应被简化和定型,而应被看作多元和多层次的。中国女性形象的自信和坚定可以被解读为一种文化反抗,反对单一的文化定义。

在东方学的视角下,乌克兰画家弗拉基米尔·特列奇科夫(Vladimir Tretchikoff)《中国美人,绿色女士》中的中国形象正是对西方文化表象与权力关系、后殖民主义视角以及文化混杂与反抗的呈现,反映了对东方文化的探索和尊重。这一作品不仅呈现了中国的独特之处,还挑战了文化定型,引发观众对文化认同、权力关系和全球文化交流的深刻思考。归根结蒂,欧洲和亚洲是我们的欧洲和我们的亚洲。[①]东方学者们的研究必须要抛弃本身固有的阶级、文化、观念来探讨东方文化本身。

图 1弗拉基米尔·特列奇科夫,《中国美人,绿色女士》,1952

三、“祛魅”和“赋魅”的互换——中国形象的“去魔化”

“祛魅”一词源自马克斯·韦伯所提出的“世界的祛魅”(In the modern age, we are witnessing the disenchantment of the world, a phenomenon marked by the ascendance of science and the waning influence of religion.)这一概念主要用于描述宗教领域的变化。那么同样的,宗教也是社会学研究的一部分,本文将“祛魅”这一词语内涵应用于在社会学的视角下,研究西方视角下中国形象从“赋魅”到“祛魅”到再度“赋魅”的过程,

全球性的局势正在形成,在21世纪“西方”与“东方”的结合是必然的,在“去中心化”视角下对中国形象认知的改变也是必然趋势。

“去魔化”亚洲的魔化在于西方对亚洲的不了解,而去魔化一部分是让西方更加了解亚洲,另一方面“去魔化意味着丧失了前现代多样性的思想宝库,一种美学经验的溃败”[②]。

18世纪启蒙运动后,随着科技的进步,例如大航海之后对中国和印度的了解逐渐增多,随着商品交易的增多,亚洲不再神秘,被欧洲人魔化的他者形象也随之被打破。

亚洲也逐渐成为一门知识,成为一个待开发的领域。而对亚洲的研究也变得更加的理性,亚洲被当成一个客体,由西方这个主体对其进行研究,这也意味着西方与亚洲的关系转换为主题与客体、支配与被支配的从属关系。所以,当亚洲被“去魔化”之后,不再是激励西方进步的动力,亚洲就变成了书中提出的“随着亚洲知识因专业化而成为专业学科,亚洲知识却在教育知识中被边缘化,接着,在欧洲意识中亚洲的威望大损。”[③]

从某种程度上来说,亚洲的“去魔化”也是必然的结果,这种现状并不一定带来坏的结果。正是因为启蒙运动的发生,欧洲开始进入思想启蒙阶段,神怪等宗教世界观不再成为社会思想的主导,取而代之的是社会科学和自然科学的发展,理性成为重要的一部分。

这样的理性化也是传统社会和现代社会最重要的区别之一,亚洲的“去魔化”也代表着“世界的祛魅”的开始。亚洲的“去魔化”是社会、科学和理性发展的必经之路,是“理性的胜利”过程中的必要一环。

在亚洲的“祛魅”之后,随之而来的是亚洲人对欧洲人的“赋魅”,西方学者们对东方的研究带有不平等性,但不可否认的是这样的研究对东方人的影响极大,由于西方自身的飞速发展,东方在接受西方的科技、文化、思想的过程中对西方随之产生了神化和向往。实际上二者并无差别,西方和东方的关系不论从哪一方的角度来看都是西方支配东方的关系。只是二者被神化的东西不同,西方对东方的魔化是因为对东方的不了解,以及宗教的烘托;东方对西方的魔化是建立在清醒的状态下,对西方先进科学、知识、文化、思想的崇拜。

直到20世纪战争结束之后,亚洲文化迎来了复兴。中国的民族文化、道家哲学思想等优秀传统文化逐渐兴起,被再度“赋魅”,实现了现代化的亚洲社会,同样在现在也出现了“欧洲的去魔化”趋势。

英国艺术理论家罗杰·弗莱作为西方现代艺术杰出的精神领袖,其对非洲以及东方艺术的研究推动了西方现代艺术的发展,以“全球艺术”的观点对东西方文化交流在西方艺术发展中的作用给予了积极的肯定,为全球艺术的发展奠定了基础。他以客观的视角批评了以欧洲为中心的文化史书写模式,消除了欧洲中心论的认识。在他1901所著的《“中国佬”信札》中,他充分肯定了东方文化的价值,认为借助东方的智慧,可以有效解决西方社会发展中出现的很多问题,并否定了西方牺牲精神来获取物质利益的手段。

在帕特丽卡•劳伦斯的《丽莉•布瑞斯珂的中国眼睛》中也对中国文化进行了客观的评判“东方遭到了艺术品经销商的彻底洗劫……在巴黎,你可以比在北京更深地了解到中国的精华艺术品。我刚刚参加过巴黎的一个展览,展品全是极不可思议的东西。其中有几件是魏朝的精湛雕像,来自中国的西部,其精美程度堪称一绝。相形之下,鲍勃得到的中国画真算不了什么(尽管它们的确赏心悦目),但是很明显,真正了不起东西谁也没有得到过。中国人对这一点最清楚。”[④]肯定了东方文化和中国文化对于西方文化发展的重要推动作用。

罗杰·弗莱不仅在艺术理论中对东方文化进行肯定,在创作中也将中国元素、技法、构图与西方绘画进行融合。如他在1917年创作的《百合花》(如图2)中,可以明确见到中国元素的应用。画面中的桌子上摆放着一个玻璃花瓶,瓶中插有一枝百合花,旁边立有一尊魏代的观音像,虽然画作名为“百合花”,但观音像才是画面的重点。观音像的出现使画作带有强烈的中国色彩。而这尊观音像正是弗莱本人的收藏,他1913年从巴黎的展览上购入后就爱不释手,并称“该美术馆所包含的展览‘全是鬼斧神工之作,其中最美的当属魏代雕塑,其优美程度无与伦比。”[⑤]可见其对中国文化的热爱程度之高。同时画面的色彩也以中国传统绘画常用的白色、土黄色和棕色为主,色调温暖典雅,充满禅意画的意境。

图 2罗杰·弗莱,《百合花》,1917

画面中观音像并没有做细致写实的刻画,只勾勒其轮廓,在面部和形体的塑造上我们只能隐约见其微微颔首的神态,而这种模糊的表达正是中国传统绘画中写意画的表现方式,大量的留白给予观者充分的想象空间,也体现了禅宗所提倡的极简主义美学风格和思想。百合花和观音像的搭配与中国文人花鸟画中的梅兰竹菊“四君子”有异曲同工之妙,将他们摆放在床头,来模仿中国古代文人的风格志趣,营造出一种田园诗意的中国美学风尚。弗莱通过观音像、百合花、玻璃花瓶和水为意象,以油画的方式呈现出东方美学中的意境美。

随后罗杰弗莱于1920年来到中国,在实地考察后发表了其著名的《中国问题》一书,他认为西方应该充分借鉴东方文化,吸纳东方文化的特质,以此完善西方文化与艺术的发展。这也推动了19世纪后期到20世纪初的第二次“中国热”。

通过罗杰·弗莱的美学批评我们可以发现,在启蒙运动后的西方,出现了真正意义上的文化觉醒,并且西方现代主义的发展具有典型的跨文化性质,在社会科学和民族主义的觉醒后,西方曾企图将艺术作为政治文化殖民的工具,以欧洲中心论为批判标准的东方学开始瓦解,东方文化的特性和重要性成为全球艺术发展的重要部分。

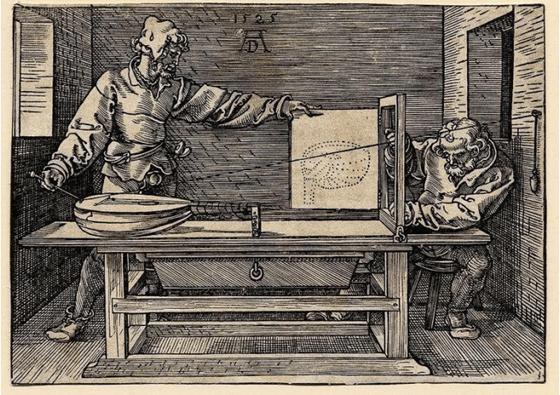

图 3德国 丢勒,《测量说明》,1525

其实早在文艺复兴时期的艺术表达中可以明显看到自然科学、社会科学的介入。西方艺术表达中开始以新的视角进行创作,如几何透视法、一点透视法对于空间的解读,以及医学解剖应用于人体的表达,在技法和色彩上也以晕涂法和明暗法进行人体的刻画。

从文艺复兴透视理论家阿尔贝蒂的线性透视开始,以人眼所看到的世界为画面,也就是将人眼比喻为某个空间的窗户,这就是经典的视窗理论。此理论与古希腊时期的模仿学说结合在一起,形成了西方古典绘画的经典观念——再现。这种符合人眼视网膜观看方式的艺术表达方式既是对中世纪时期圣像画的反对,也是对古希腊时期人文主义思想的伟大复兴。再如文艺复兴时期德国艺术家丢勒,开始利用刚出现的小孔成像原理进行艺术创作,在他的《测量说明》中,详细展示了这种技术的运用场景(如图3)。这两种理论在绘画上的应用使画面呈现出一个准确的三维空间,肯定了人的观看方式,也肯定了人作为主体的价值所在。

文艺复兴在13世纪初就以初具端倪,而中国早在两汉时期就已经开始开辟丝绸之路,并与中亚、印度等地区和国家进行贸易往来,西方对中国的印象最初在1298年马可·波罗所著的《马可波罗游记》中可见到直接的反馈,虽然学术界对于此书的真实性存在着七百多年的争论,但随着地理大发现,欧洲人对东方的知识越来越丰富,《游记》中讲的许多事物逐渐被证实,不再被视为荒诞不经的神话了。但还有人对《游记》的真实性发生怀疑。而次正可以说明,在那个时期,人们的社会认知受到了一定程度的冲击,从而推动社会思想的革新。

而文艺复兴对中国的影响也显而易见,在明代波臣派画家曾鲸的作品中可以见得。中国肖像画经历两宋直至元代才成为独立画科,至明代民间资本主义的发展才使得肖像画不再只服务于上层贵族,开始为民间所普遍,曾鲸就是代表性画家之一。曾鲸的作品中不仅有对中国传统绘画的继承,也有西方透视法的体现。从曾鲸1616年绘制的《王时敏像》上可以发现,画面运用中国画传统技法“墨骨法”,先使用淡墨勾勒,再用色斡晕染法塑造面部的立体感。

关于“墨骨法”目前学界存在两种说法,一种认为此法是“画法西来说”;另一种认为此法是由中国传统技法演变的“画法自来说”。关于“画法西来说”在民国中期郑午昌的《中国美术史》中提到“查波臣流寓金陵的时候,正是利玛窦东来的时候;他目睹到天主像,天主母像,所谓烘染数十层者,乃是参用西洋法。”由此推测曾鲸受到西方传教士窦玛利等人的影响,开始在画面中通过色斡晕染法塑造面部的体积感。关于“画法自来说”游学者认为曾鲸的画法并非西来,在周积寅的《曾鲸肖像画》一书中提到“在这样的接触中,不会不谈到绘画方面的问题,同样不难想象,曾鲸对利氏带来的文艺复兴绘画供养在南京教堂中的西洋画天主像,会产生很大的兴趣,并从中得到启发。”。但不论是哪种说法,“西画东渐”或者“东画西渐”都是历史发展的必然结果。

由于东西方交流的加强,西方对中国的认知也发生改变,从《马可波罗游记》中的“黄金之国”转为“传统”“落后”的代名词,实现了从“赋魅”到“祛魅”的过程。

结语

在过去,中国在西方绘画中被浪漫化为遥远的异域之地。中国的形象常常被描绘成神秘、优美和充满奇幻色彩。这种浪漫化的视角反映了早期的西方对中国的不完全了解。中国被视为一个令人着迷的地方,充满了无限的想象。

然而,随着社会科学的发展,对非西方地区的去中心化研究逐渐成熟,中国形象在西方绘画中也发生了变化。萨义德的《东方学》揭示了东方和西方之间长期存在的支配和被支配关系。这引发了对“东方”研究中的不平等性的关注。中国形象不只是一个遥远的奇幻之地,而是一个充满复杂性的文化,与西方的相互关系也更加复杂。这种认知的改变促使西方绘画更深入地研究中国,不仅限于表面的浪漫化,而是更关注中国的真实面貌。

于尔根·奥斯特哈的《亚洲的去魔化》突出了认知的演变,特别是在西方对亚洲的认知中。他指出,西方和亚洲之间的“赋魅”和“祛魅”在不断交替。这反映了认知的逐渐成熟,对亚洲和中国的理解也变得更加综合和真实。

去中心化的世界观的形成为中国形象在西方绘画中的表现提供了更多的可能性。学者们对各个地区和各门学科的研究逐渐深入,认知的成熟和转变也决定了中国形象的演变。中国不再仅仅是一个浪漫化的象征,也不再被简化为遥远的奇域。中国形象在西方绘画中逐渐呈现出更丰富和真实的面貌。

中国在西方绘画中的演变是社会科学研究的产物。从浪漫化的表象到更深刻的研究和认知,中国形象的演变反映了对不同文化的理解和尊重的增长。中国的形象不再被局限在特定的框架内,而是变得更加多元和复杂。这一演变不仅丰富了西方绘画,也促使人们更深入地思考文化、认同全球文化交流这一现状。中国形象在西方绘画中的发展,正如认知的演变一样,为我们提供了更广阔的视野和更深刻的理解。

参考文献

[1] 伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦.开放社会科学: 重建社会科学报告书[M].北京:生活·读书·新知三联书店出版社,1997.

[2] 本尼迪克特·安德森.想象的共同体:民族主义的起源与散布[M].上海:上海人民出版社,2016.

[3]爱德华·W. 萨义德.东方学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1999.

[4]于尔根·奥斯特哈默.亚洲的去魔化:18世纪的欧洲与亚洲帝国[M].北京:社会科学文献出版社,2016.

[5]帕特丽卡•劳伦斯.丽莉•布瑞斯珂的中国眼睛[M].上海:上海书店出版社,2008.

[6]丹尼斯·萨顿.罗杰·弗莱的信[M].伦敦:查图温都斯书局,1972.

[7]巴兹尔•格雷.1872至1972年中国艺术趣味在西方的发展[J].艺术百家,2018(02):81-89.

[作者简介]

田 熠(1996—),女,山东威海人,西安外国语大学博士,区域国别的文化与教育研究专业,研究方向:国别区域的艺术比较研究。

李 杰(1970——),男,陕西西安人,艺术学博士,西安外国语大学艺术学院教授、院长,研究方向:艺术考古。

(文:田熠、李杰;图:田熠 审核:李杰)

[①] 爱德华·W. 萨义德:“归根结蒂,欧洲和亚洲是我们的欧洲和我们的亚洲。”参见萨义德著、王宇根译《东方学》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第150页。

[②] 于尔根·奥斯特哈默认为:“去魔化意味着丧失了前现代多样性的思想宝库,一种美学经验的溃败。”参见 于尔根·奥斯特哈默著、刘兴华译《亚洲的去魔化:18世纪的欧洲与亚洲帝国》,社会科学文献出版社2016年版,第2页。

[③] 于尔根·奥斯特哈默认为:“随着亚洲知识因专业化而成为专业学科,亚洲知识却在教育知识中被边缘化,接着,在欧洲意识中亚洲的威望大损。”参见 于尔根·奥斯特哈默著、刘兴华译《亚洲的去魔化:18世纪的欧洲与亚洲帝国》,社会科学文献出版社2016年版,第36页。

[④] 帕特丽卡•劳伦斯:“东方遭到了艺术品经销商的彻底洗劫……在巴黎,你可以比在北京更深地了解到中国的精华艺术品。我刚刚参加过巴黎的一个展览,展品全是极不可思议的东西。其中有几件是魏朝的精湛雕像,来自中国的西部,其精美程度堪称一绝。相形之下,鲍勃得到的中国画真算不了什么(尽管它们的确赏心悦目),但是很明显,真正了不起东西谁也没有得到过。中国人对这一点最清楚。”参见帕特丽卡•劳伦斯著,万江波、韦晓保、陈荣枝译《丽莉•布瑞斯珂的中国眼睛》,上海书店出版社2008年版,第506页。

[⑤] 巴兹尔•格雷认为:“该美术馆所包含的展览‘全是鬼斧神工之作,其中最美的当属魏代雕塑,其优美程度无与伦比。”参见巴兹尔•格雷著,赵成清译《1872 至 1972 年中国艺术趣味在西方的发展》,《艺术百家》2018年第2期,81-89。

[1] 伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦:“1945年以后出现的三个新的发展动向深刻地影响了前一百年所形成的社会科学结构。”参见伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦《开放社会科学: 重建社会科学报告书》,生活·读书·新知三联书店出版社,第37页。

[2]伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦: “1945年以后的最引人注目的学术创新便是出现了一个称为地区研究的领域,它是一个新的制度性范畴,用于把多方面的学术工作集合在一起。”参见伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦《开放社会科学: 重建社会科学报告书》,生活·读书·新知三联书店出版社,第40页。

[3]伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦:“暂且不说学科之间的相互促进会带来什么样的学术价值,他更大程度上突破了一种历史局限:对社会科学知识所作的鲜明的制度性区分具有相当大的人为性。”参见伊曼纽尔·莫里斯·沃勒斯坦《开放社会科学: 重建社会科学报告书》,生活·读书·新知三联书店出版社,第41页。

[4] 爱德华·W. 萨义德:“所有这些都证明了东方和西方之间强行的想像性和地域性区分的存在。”参见萨义德著、王宇根译《东方学》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第257页。