获奖情况简介

第九届高等学校科学研究优秀成果

(人文社会科学)

著作论文奖:三等奖

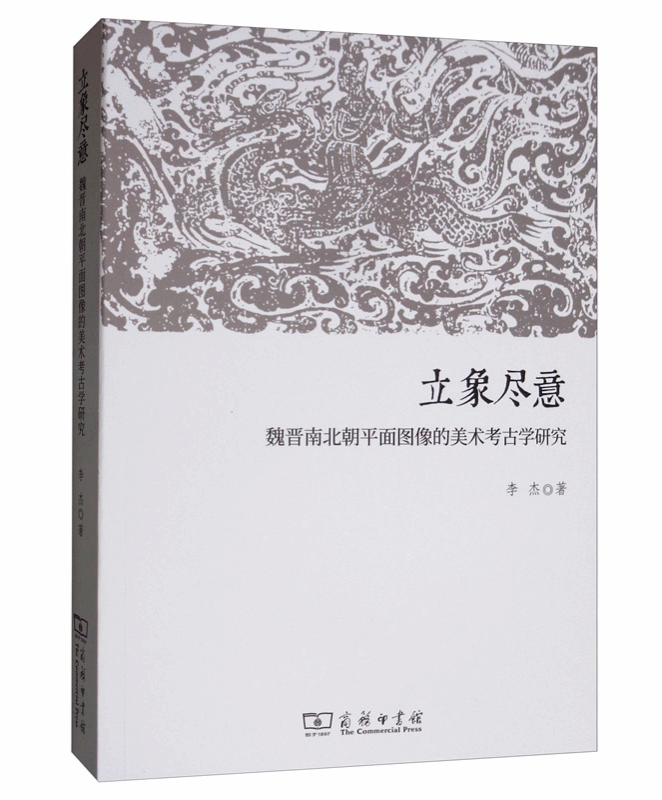

《立象尽意:魏晋南北朝平面图像的美术考古学研究》

商务印书馆

2019年11月

成果在魏晋南北朝考古数据库的基础上,从历时和共时两个角度,对这一时期平面图像进行美术考古学研究。全书主体结构分为理论体系建构、基础体系构架和风格谱系延承3部分,将中古时期作为一个整体观照,使之形成整体流变体系。从艺术发展的角度出发,将持续绘画视像结构的形态进行历史纵向与同期横向的系统分析。以“技艺”本身发生、发展的逻辑性本体因素,对应整体风格转变的综合性因素,定义考古美术作品的“风格结构”意义,总结出各时期风格演变的整体趋势,从而对魏晋南北朝典型持续性风格作以明确定位。

研究提出的本体方法论是一种艺术方法和特殊考古相印证的跨学科、创新性研究系统,具有显性的学科兼容性。从创作流变的视角重新对纷繁复杂的考古艺术物质进行有序地建构,揭示历史艺术物质的自身延承规律和特性,解决艺术与物质统一。同时从材质秩序角度有效优化了艺术物质的知识结构,拓展了历史艺术的解释维度,在中国美术考古学的时代风格定性研究上具有填补空白的作用。基于这一突破,树立了中国特质美术考古理论范式和学术话语体系的必然性和科学性,是突破西式话语体系的前沿研究。研究所形成的辐射效应,在国际学术界持续发挥领先影响力,为中华文明的传播提供实证性研究成果。

该成果为国家社科基金项目“中国美术考古学的体系构架研究”(良好结项)和教育部重点项目“中国美术考古学的风格谱系研究”(良好结项)的研究成果。先后获2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖、陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖、第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖。同时,该成果析出论文“科技美术考古学的理论建构”,在2022年度西安市哲学社会科学研究成果等级评定中获评一等,在陕西省第十六次哲学社会科学优秀成果奖评选中获一等奖。

李杰,艺术学博士,教授,博士生导师,西安外国语大学艺术学院院长。西安市政府参事,陕西省省级人才计划入选专家,九三中央委员,中国美术家协会会员,陕西省美术家协会理事,陕西省电影家协会理事。

出版专著5部,发表论文50余篇。获第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖;陕西省第十四次、第十六次哲学社会科学优秀成果奖一等奖;陕西省第十一次、第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖;陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖(2次)、二等奖、三等奖;西安市哲学社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖;陕西省教育教学优秀成果奖二等奖(2次)。主持国家级课题3项,教育部课题2项。

(转自西安外国语大学科研处)